戦艦大和・誕生の物語(Part 1)—— なぜこの“怪物”は生まれたのか

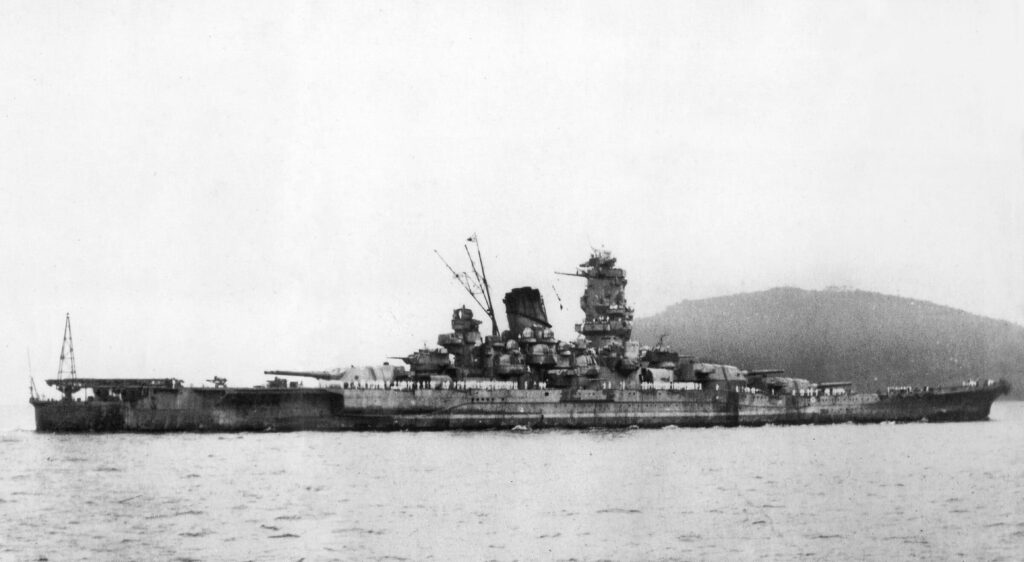

1941年、戦艦大和は進水した。

その艦体は全長263メートル、基準排水量6万5千トン。

搭載された主砲は、当時世界最大となる46cm三連装砲——。

誰がこの怪物を必要とし、なぜそれが生まれたのか。

この物語は、鉄と恐怖と誇りが交差する時代の中から始まる。

- ■ 世界が戦艦を捨て始めた時、日本はその逆を選んだ

- ■ 「誰にも見られるな」——秘密裏に動いた“Y計画”

- ■ 設計班の誇りと葛藤:「こんな艦、誰が動かすのか」

- ■ その誕生は、静かに。そして誰にも祝福されなかった

- 次回(Part 2)へ続く:若者たちの出撃、そして“最後の航海”

- ■ 静寂の艦内、遺書と沈黙

- ■ 氷の記憶 —— 最期の甘味

- ■ 戦艦大和、特攻艦隊として出撃

- ■ 若者たちの胸のうち

- ■ 「君が代」が流れた理由

- ■ 次回(Part 3)へ続く:空からの猛攻、そして沈黙の海へ

- ■ 第一波:爆弾と魚雷の雨

- ■ 応戦する艦上:命を削る対空砲火

- ■ 傾斜、浸水、そして艦の崩壊

- ■ 午後2時23分、弾薬庫誘爆

- ■ 君が代と沈黙

- ■ 生還者276名、その命が語るもの

- ■ 海底に眠る大和

- 次回(Part 4)へ続く:模型と記憶、大和を甦らせる手のひらの戦艦

- ■ なぜ今、大和を模型で甦らせるのか

- ■ おすすめプラモデルキット一覧

- ■ 書籍・資料・映像作品のおすすめ

- ■ 記念グッズ:日常に残す“大和”

- ■ まとめ:あなたの手で甦らせてください

■ 世界が戦艦を捨て始めた時、日本はその逆を選んだ

1922年、ワシントン海軍軍縮条約。

それは列強各国に対し、戦艦の建造を制限させる「軍縮」の時代の幕開けだった。

アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、そして日本。

艦隊保有比率は、日本が「米英の7割」に制限された。

だが日本海軍は、これを「侮辱」と受け取った。

資源も工業力も劣る日本が、米英と真正面から戦って勝てる可能性はゼロに等しい。

ゆえに日本は、「質」で「量」を覆すという発想に踏み切る。

――“一撃必殺の艦”を持てばいい。

1940年代に入ると、日本はロンドン条約からも脱退。

軍縮時代を完全に打破し、「対米決戦兵器」として、**世界最大の戦艦を秘密裏に建造**する構想が動き出した。

■ 「誰にも見られるな」——秘密裏に動いた“Y計画”

大和の建造は、呉海軍工廠において「Y計画」という暗号名で始動。

設計図はセクションごとに分断され、**一人として全体像を把握できる者がいない**という徹底ぶり。

現場作業員にも全容は伏せられ、組み立て中の艦体は巨大な建屋で覆われた。

艦首には天皇の象徴「菊の御紋章」が刻まれる。

その塗装には、特注の金塗料が用いられたとされる。

それは単なる船ではない、**国家そのもの**だった。

■ 設計班の誇りと葛藤:「こんな艦、誰が動かすのか」

大和の設計班は、当初から規格外の重圧と戦っていた。

重量、バランス、艦内導線、装甲、砲撃反動の処理――全てが未知数。

紙の上で描かれた戦艦は、もはや「艦」ではなく「陸上要塞」だった。

主砲の砲弾は1発1.5トン。人力で装填するには3人がかりで分担し、搬送機構を駆使して、**ようやく10分に1回の発射**が可能。

冷静に考えれば、時代遅れの象徴。航空機の脅威が増しているこの時代、“戦艦が主役”という前提自体が危うかった。

だが、それでも彼らは設計をやめなかった。

なぜか?

「技術者としての誇り」がそこにあったからだ。

――他国にできぬものを、日本がやる。

それは、敗北を前提とした国の、せめてもの“技術の抵抗”だったのかもしれない。

■ その誕生は、静かに。そして誰にも祝福されなかった

1941年12月16日、大和は進水する。

一般公開はされず、式典もなかった。

花火も、演奏も、栄誉もなかった。

その巨艦は、深い沈黙のなか海へと滑り出た。

まるで、自分の運命を悟っているかのように。

国家機密として生まれ、名を誇ることすら許されなかった巨大戦艦。

だが、その艦体に込められたものは、確かに日本人の夢だった。

誇り。恐れ。孤独。

それらすべてを沈める「鋼鉄の魂」こそが、戦艦大和の正体だった。

次回(Part 2)へ続く:若者たちの出撃、そして“最後の航海”

次回は、出撃前夜の艦内描写・若者たちの心情・氷の逸話・戦闘の空気感を、小説的に描きます。

戦艦大和はなぜ、どこへ向かい、どう戦い、どう沈んだのか――。

最後の航海:若者たちと特攻の海へ(Part 2)

1945年4月6日。 広島県・呉の海軍基地。 その朝、戦艦大和の艦内は、異様なほどに静かだった。

「天一号作戦」。 それがこの出撃の名だった。 目的は、制空権のない沖縄海域へ突入し、敵艦隊を撃破――そして座礁し、陸上砲台として最後まで戦うという任務。 だが、それは実質的に“片道の特攻”であった。

■ 静寂の艦内、遺書と沈黙

出撃前日、乗員たちはそれぞれに遺書を書き終えていた。

18歳、19歳、20歳の青年たち。

軍服の内ポケットに家族への手紙を忍ばせ、彼らは笑わなかった。

ある機関兵は、艦の最深部に向かいながらこう言ったという。 「ここから戻るには、次は“海の底”からだな」 冗談のつもりだったのか、本音だったのか。誰も応えなかった。

彼らが向かうのは、戻れぬ海。 そのことを、誰よりも乗員自身がよく知っていた。

■ 氷の記憶 —— 最期の甘味

出撃直前、艦内の給養員が、冷蔵庫に残った氷を取り出した。 これは貴重な保存資材で、通常は使われない。 しかし、この日ばかりは違った。

「せめてもの慰めを」 氷はかき氷にされ、砂糖水をかけて、若い水兵たちへ配られた。 ある者は黙って受け取り、ある者は笑って「贅沢だな」と口にした。 だがその顔に浮かんだ笑みは、あまりに儚かった。

甘さの中に、涙の味があったと、後の生還者は記している。

■ 戦艦大和、特攻艦隊として出撃

4月6日16時、戦艦大和以下10隻の艦隊は、静かに呉軍港を離れた。 護衛艦には軽巡「矢矧」、駆逐艦8隻。 戦艦1隻を守るには、あまりに手薄な編成だった。

- 戦艦:大和

- 軽巡:矢矧

- 駆逐艦:雪風、初霜、霞、浜風、磯風、涼月、朝霜、冬月

空は、曇天。

瀬戸内海を抜けるその航路は、ひどく静かだった。

遠くの島影が夕陽に溶け、艦隊はその中に小さく消えていった。

■ 若者たちの胸のうち

「正直な話、怖くなかったと言えば嘘になります」 生還者のひとり、主計兵の証言である。

だが彼は、続けてこう語った。 「だけど、逃げるという選択肢はなかった。誰もそれを口にさえしなかった」 それが、当時の彼らにとっての“当たり前”だったのだ。

爆撃の中で死ぬ覚悟。 魚雷で真っ二つにされる覚悟。 それでも、「大和に乗れる」ことは、海軍兵として誇りだった。

■ 「君が代」が流れた理由

出撃の際、大和艦内の軍楽隊は、定例の「君が代」演奏を行った。 それは日本海軍の出撃儀礼のひとつではあるが、 このときの「君が代」は、乗員全員の“覚悟の共有”でもあった。

「沈むのは分かっていた。でも、誰一人、顔をそむけなかった」 誰かが、静かにそう語ったという。

重い空気の中、甲板の遠くで、海が黒く光っていた。

彼らは、未だ見ぬ沖縄の空を目指していた。

■ 次回(Part 3)へ続く:空からの猛攻、そして沈黙の海へ

次回は、空母艦載機による総攻撃、被弾と爆発、そして大和が沈むその瞬間を、証言と描写で綴ります。

戦艦という「鉄の命」が終わるその時、何が見えたのか——。

咆哮と沈黙:戦艦大和の最期と、海底に残ったもの(Part 3)

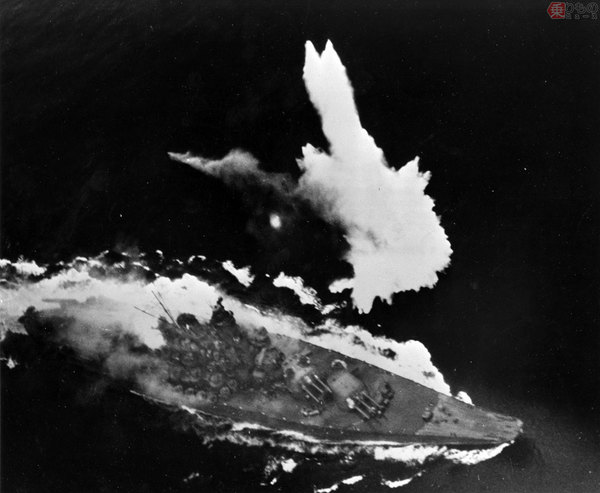

1945年4月7日、午前10時。

戦艦大和を中心とする艦隊は、東シナ海の海原をゆっくりと南下していた。

その頭上、高度数千メートルに、米空母艦載機の編隊が姿を現す。

その数、実に300機以上。

戦艦1隻に対して、これほどの航空戦力をぶつけるのは前例のないことだった。

それは、アメリカ側が「大和の恐ろしさ」を深く理解していた証でもあった。

■ 第一波:爆弾と魚雷の雨

午前10時すぎ、大和への第一波攻撃が始まった。 艦上攻撃機(アベンジャー)、急降下爆撃機(ヘルダイバー)、護衛戦闘機(ヘルキャット)が空を埋め尽くす。

爆弾が甲板に次々と命中し、艦内に爆風が走る。 高角砲がうなりを上げ、対空機銃が火を噴く。 大和の乗員たちは、誰一人逃げることなく持ち場を離れなかった。

魚雷もまた次々と命中。 特に左舷に集中した攻撃により、大和は傾斜を深めていく。

■ 応戦する艦上:命を削る対空砲火

高角砲、25mm三連装機銃がうなりを上げる。 乗員たちは、文字通り手で装填し、命がけで引き金を引き続けた。

推定10〜15機の米軍機を撃墜したとされる。 だが、敵の数は多すぎた。

ある若い砲員は、最後まで機銃の前を離れず、被弾したまま焼け落ちたという。 彼の体は、炎に包まれながらも、機銃のレバーを握ったままだった。

■ 傾斜、浸水、そして艦の崩壊

左舷に集中した魚雷により、艦は大きく傾いた。 艦内では浸水が広がり、ポンプは止まり、補機は沈黙した。

それでも、乗員たちは沈下を遅らせようと穴を塞ぎ、弾薬の移動を行い、最後まで職務を放棄しなかった。

被弾数は魚雷10本以上、爆弾多数。

ここまで攻撃を受けながら沈まない艦は、世界でも大和しかなかった。

■ 午後2時23分、弾薬庫誘爆

午後2時20分、ついに大和は最大45度近く傾斜し、バランスを失う。 その瞬間、主砲塔下部にある弾薬庫が誘爆。

轟音。閃光。 火柱は3000メートルの高さに達したとされる。 その爆風は、周囲の護衛艦にすら衝撃波を届け、海面が裂けた。

艦橋は崩れ落ち、船体は二つに割れ、戦艦大和は海の底へ沈んだ。

■ 君が代と沈黙

沈没の直前、艦内の軍楽隊が自発的に「君が代」を演奏していたとされる。

火災と爆発の中、演奏など不可能な状況。

それでも、彼らは立ち上がり、軍楽隊としての最後の任務を果たした。

爆炎の中で、崩れていく艦内に響いた旋律は、 忠誠か、祈りか、それとも別れの歌だったのか。

轟沈とともに、あらゆる音が止まった。 最後に残ったのは、“深海の静寂”だけだった。

■ 生還者276名、その命が語るもの

乗員約3332名中、生還したのはわずか276名。 海に投げ出され、爆風で飛ばされ、あるいは砲塔に閉じ込められながら生き残った者たちは、その後の人生を「語ること」に費やした。

「死んだ仲間たちの分まで、語り続けることが生き残った者の義務です」 ある生還者の言葉である。

■ 海底に眠る大和

1985年、フランスのクストー探検隊が東シナ海の海底で大和の一部とされる構造物を発見。

そして2015年、海上自衛隊OBらの調査によって、艦橋、砲塔、甲板などの構造が明確に撮影された。

そこには、崩れた艦体、横たわる砲塔、そして静かな海の底が広がっていた。 大和は、今も海の底で眠りながら、訪れる者たちに語りかけている。

次回(Part 4)へ続く:模型と記憶、大和を甦らせる手のひらの戦艦

次回は、戦艦大和を模型・資料・映像で甦らせることに焦点を当てます。

あなたの手で「もうひとつの大和」を組み立て、誇りと記憶を繋いでみませんか?

模型と記憶:甦らせる手のひらの戦艦(Part 4)

戦艦大和は、確かに海に沈みました。

しかし、その姿は今も多くの人々の記憶に刻まれ、語り継がれています。

模型という「かたち」を通して、私たちはその記憶を手元に甦らせることができます。

■ なぜ今、大和を模型で甦らせるのか

プラモデルは、ただの趣味ではありません。

それは、記憶を継ぐ手段であり、静かな祈りの作業でもあります。

あの巨大戦艦を、自分の手で組み立てる。

その工程一つひとつに、歴史への敬意が込められていきます。

かつてその艦に乗った若者たち。

彼らが見た風景、感じた振動、耐えた恐怖、守った誇り。

模型は、そうした“記憶”を形にするための器です。

■ おすすめプラモデルキット一覧

■ 書籍・資料・映像作品のおすすめ

■ 記念グッズ:日常に残す“大和”

■ まとめ:あなたの手で甦らせてください

大和は沈みました。

けれど、その魂は今も海底に、そして私たちの心に生きています。

プラモデルという「再現行為」は、歴史を風化させないための静かな抵抗です。

それは、語られなくなった時代の記憶を、あなたの指先で呼び戻す行為です。

今、あなたの机の上に、大和を置いてください。

そして、組み立ててください。

誇りを持って、ゆっくりと、時間をかけて。

戦艦大和は、もう一度甦る。

――あなたの手の中で。

コメント